«То, что отнимает жизнь, возвращает музыка»

30 Марта 2022

Джон Леннон

Предлагаю начать этот текст с неловкого признания: скорее всего, большинство из нас, обычных хабаровчан, понятия не имеет, чем отличается плохой дирижёр от хорошего. А уж хороший от очень хорошего — и подавно. От такой нехитрой предпосылки предложение вместе выбрать худрука Дальневосточного академического симфонического оркестра, которое сделала краевая филармония своим зрителям, приобретает новые краски.

Тут не только нетривиальный ход с точки зрения маркетинга и пиара (ведь голосовать могут лишь те, кто посетил все концерты претендентов), но и весьма неординарная (и сложная) задача для поклонников музыки. Особенно если они до недавних пор не стремились вникнуть в её механику, а просто наслаждались результатом без лишнего анализа.

Вовлечься в эту игру — примерно как выбрать красную таблетку в очень доброй версии «Матрицы»: вроде как дальше произойдёт только хорошее, но жить в блаженной безмятежности уже не получится.

Поэтому, когда мне вручили пригласительный на концерт второго потенциального главного дирижёра ДВАСО — молодого и талантливого иркутянина Максима Качалова, я не заулыбалась в предвкушении, а кинулась гуглить. Выяснилось вот что.

«Дирижирование – дело тёмное», – сказал не кто-нибудь, а Николай Римский-Корсаков. Как вы понимаете, это вообще не помогло. Если уж и великий композитор не разбирался в вопросе… Тем не менее, пара объясняющих пунктов всё же нашлась. Во-первых, дирижёр — это, простите за сравнение, живой высокоорганизованный метроном: он определяет темп, ритм и метр, в которых играет большой музыкальный коллектив. То есть слаженная работа оркестра — вполне себе определяющий критерий. Но в нашем Дальневосточном симфоническом я уверена непоколебимо: мне кажется, они справятся, даже если придётся играть во сне.

Однако есть второй и главный ориентир. Ни один композитор не пишет так подробно, чтобы у исполнителей не оставалось пространства для творчества. А значит, должен быть и человек, ответственный за то, в какую сторону это творчество пойдёт. Ведь разные ансамбли исполняют одну и ту же музыку каждый по-своему! Очень похоже на театр, где играют актёры, но задачи им ставит режиссёр.

Вот тут многое прояснилось, и как-то даже отлегло: ведь можно просто оценить звучание сонаты, симфонии или концерта. Если понравилось — значит, вам по душе конкретная интерпретация дирижёра, видение, которое он передал музыкантам. Так внезапно открылся и секрет того, зачем для таких целей выбирают известные произведения: чтобы была возможность сравнить с тем, что вы уже слышали раньше. Окрыляющее знание, правда ;)?

Максим Качалов включил в свою программу увертюру к опере Россини «Золушка», Концерт для скрипки с оркестром № 1 Паганини и симфонию «Зимние грёзы» Чайковского — вещи, хорошо знакомые любителям классики. Солировала в этот вечер Александра Ли — одна из самых одарённых молодых скрипачек России, которая провела детство в Хабаровске, продолжила музыкальное образование в Лондоне и Нью-Йорке, а в 23 года уже дебютировала на сцене легендарного «Карнеги-холла». Её аккуратно и грамотно поместили в середину концерта: соперничать по силе харизмы с этой хрупкой девушкой очень трудно, а нужно было сначала познакомить публику с претендентом.

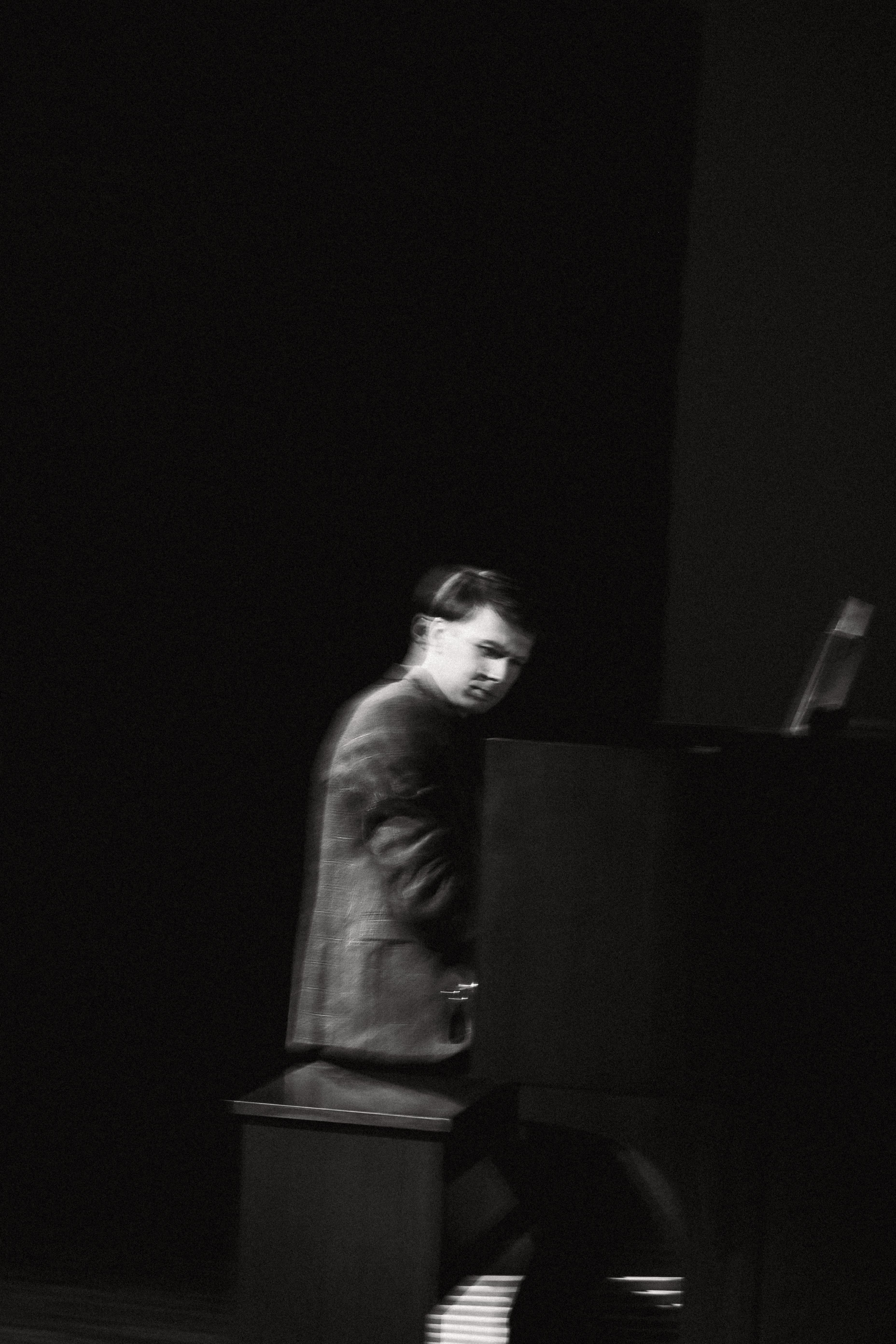

Если бы нужно было описать Максима Качалова одним словом, то это было бы слово «лучезарный». Самый молодой конкурсант широко улыбался, тепло приветствовал публику, обаятельно отвечал на аплодисменты и кланялся. Увертюра к «Золушке» показала: за короткий период репетиций ему вполне удалось выстроить взаимопонимание с ДВАСО. Точность дирижёрского жеста, когда он показывал той или иной группе инструментов момент вступления, а ещё непринуждённость говорили о том, что маэстро подготовился и партитуру знает отлично.

Александра Ли, конечно, сразу переключила внимание на себя. Она справлялась с головокружительными пассажами сложнейшего концерта Паганини так, будто ей это ничего не стоило. И только то, как она аккуратно промокала шею и плечи в паузах, выдавало обманчивость первого впечатления. Эта игра заставляла замирать, чтобы не пропустить ни одной музыкальной фразы. А о силе впечатления, которое она производила, можно было догадаться, например, по слезам соседки слева и изумлённым вздохам соседа справа («Я такого ещё не слышал!» — признался он потом). Не исчезнуть под этой волной, не потеряться, остаться в симбиозе и гармонии — с этой непростой, прямо скажем, задачей ДВАСО и его дирижёр тоже справились.

«Зимние грёзы» после такого всплеска стали тихой гаванью, возможностью выдохнуть, внимая родным мелодиям. Они лились легко и раскованно — и тут есть заслуга профессионала с палочкой в руке, на которого мы обычно (давайте признаемся честно) обращаем не так много внимания.

Уже после концерта я поняла, насколько интересным и приятным был этот новый опыт — попытка посмотреть на музыкальную ткань не только с лицевой стороны, заглянуть чуть глубже видимой слаженной работы музыкантов и их руководителя.

А всего через две недели инициатива краевой филармонии внезапно приобрела совершенно неожиданное терапевтическое значение. Жизнь перевернулась, поместив нас в тяжёлую ситуацию, которая не предусматривает альтернатив. И возможность соединить красоту и собственный выбор с помощью простого билета в филармонию вдруг стала намного ценнее.

Автор статьи: студент «Школы музыкальных критиков» Дарья Уланова, заведующая отделом социальной политики газеты "Хабаровские вести"

Ознакомиться с другими работами студентов «Школы музыкальных критиков» вы можете на сайте музея «Мир говорящих машин» https://www.vinyl27.com/ , сайте Хабаровской краевой филармонии https://phildv.ru/ и Хабаровского краевого академического музыкального театра https://hkmt.ru/.

Проект «Школа музыкальных критиков» реализуется благодаря гранатовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

НОВОСТИ

- - I Открытый Всероссийский конкурс-фестиваль имени В.А. Никиточкина объявляет старт приема заявок

- - Звёзды мировой оперы из трёх стран выступят в Хабаровске в Международный женский день

- - Технические работы

- - Скрипач Михаил Усов и Дальневосточный академический симфонический оркестр представят программу «Шотландская симфония» в Хабаровской филармонии